Wissenswertes über Online-Zahlungsdienstleister (PayPal, Klarna etc.)

Lesezeit: 8 Minuten

Wer im Internet bezahlen will, hat es immer häufiger mit Zahlungsdienstleistern aus dem EU-Ausland zu tun, wie PayPal, Klarna, Amazon Pay oder Paysafe.

Manchmal entscheiden sich Verbraucher bewusst für einen Dienstleister, weil er oft zusätzliche Leistungen anbietet: Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung oder Käuferschutz.

Der Vorteil für den Verkäufer: Das Geld kommt ohne Verzögerung direkt vom Zahlungsanbieter. Indem dieser dem Verkäufer den Kaufpreis vorstreckt, schützt er ihn vor ausbleibenden Zahlungen des Kunden.

Was genau machen Zahlungsdienstleister?

Online-Zahlungsdienstleister übernehmen die Abwicklung von Zahlungen. Ziel ist es, das Bezahlen im Internet für Käufer und Verkäufer einfacher und sicherer zu machen.

So funktioniert die Zahlung

Dies sind die Vorteile von Zahlungsdienstleistern

- Ihre Konto- und Kreditkartendaten werden nur einmal an den Zahlungsdienstleister übermittelt und nicht an jeden einzelnen Händler, bei dem Sie einkaufen. Sie sehen danach wie gewohnt eine Abbuchung von Ihrem Girokonto oder Ihrer Kreditkarte. Alternativ können Sie auch ein Geld-Guthaben auf Ihr Konto beim Zahlungsdienstleister laden und damit Ihre Einkäufe bezahlen.

- Im Gegensatz zu einer Banküberweisung, die online einen und am Bankschalter bis zu zwei Werktage dauern kann, erhält der Verkäufer sofort eine Zahlungsbestätigung. Die Ware wird im Anschluss unverzüglich verschickt.

- Die großen Zahlungsanbieter werden von vielen Webshops in ganz Europa akzeptiert. Das erleichtert das Einkaufen im EU-Ausland.

Online-Bezahldienstleister bieten meist auch folgende Zusatzleistungen an

- Käuferschutz,

- Ratenzahlung,

- Vorstreckung des Kaufpreises an den Verkäufer,

- Prüfung der Zahlungsfähigkeit des Käufers.

Was kostet die Nutzung eines Bezahldienstes?

Die Nutzung der gängigen Zahlungsdienstleister ist für Käufer, die in Euro bezahlen, in der Regel kostenlos.

Online-Händler können sich aber auch anders entscheiden und zusätzliche Gebühren verlangen. Dies ist zulässig (Urteil des BGH vom 25.03.2021 - I ZR 203/19).

Auch bei Zahlungen in anderen Währungen als Euro fallen oft Gebühren für die Währungsumrechnung an. Achten Sie darauf, bevor Sie eine Zahlung auslösen.

Kann ich frei entscheiden, ob und welchen Dienstleister ich nutze?

Selbstverständlich sind Sie nicht verpflichtet, einen Zahlungsdienstleister zu nutzen.

Umgekehrt können Sie nur dann einen bestimmten Zahlungsdienstleister für eine Zahlung nutzen, wenn der Online-Händler diesen als Zahlungsmethode anbietet.

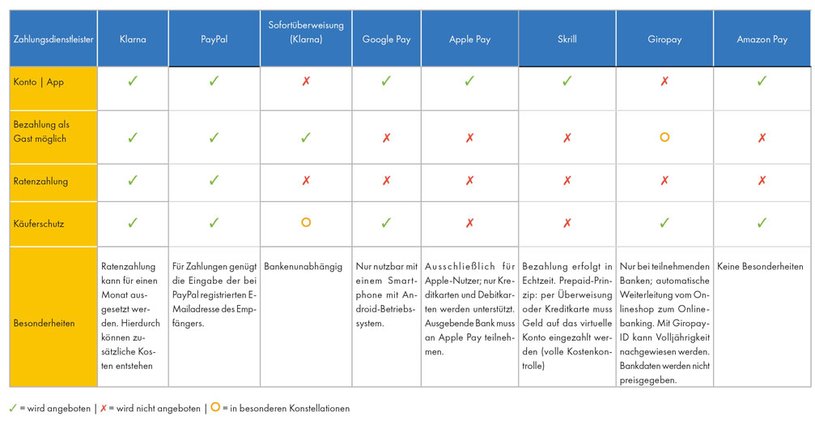

Brauche ich ein Kundenkonto?

Häufig müssen Sie sich zunächst beim jeweiligen Zahlungsdienstleister registrieren und Ihre Bankdaten oder eine Kreditkarte hinterlegen. Sie erhalten dann ein virtuelles Konto.

Einige Dienstleister bieten Ihnen aber auch die Möglichkeit, als Gast zu bezahlen (sogenannte „Gastzahlungen“), z. B. PayPal und Klarna. In diesem Fall müssen Sie kein Benutzerkonto eröffnen.

Was ist der Käuferschutz?

Das Ziel des Käuferschutzes ist es, den Kunden bei Nichtlieferung, Falschlieferung oder betrügerischen Unternehmen zu schützen.

Achtung: Käuferschutz ist eine freiwillige Leistung der Unternehmen. Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung. Umfang und Details des Käuferschutzes kann das Unternehmen selbst gestalten.

Der Schutz greift nur unter bestimmten Bedingungen, die der Zahlungsdienstleister festlegt (Beispiel: Eine Ware kommt nicht an oder weicht stark von der Beschreibung ab). In diesen Fällen soll der Käuferschutz dafür sorgen, dass Sie den Warenwert und die Versandkosten vom Zahlungsdienstleister zurückerhalten. Dafür müssen bestimmte, oft sehr kurze Fristen eingehalten werden.

Eine Erstattung durch den Zahlungsdienstleister, der in der Regel seinen Sitz im EU-Ausland hat, ist jedoch auch bei Erfüllung aller Voraussetzungen nicht garantiert. Die Zahlungsdienstleister behalten sich nämlich ausdrücklich vor, selbst und im Einzelfall selbst zu entscheiden, ob eine Erstattung erfolgt oder nicht.

Beispiel aus der Fallbearbeitung des EVZ

Ein Verbraucher stellte Antrag auf Käuferschutz, weil die online bestellte Ware nicht ankam. Der Antrag wurde abgelehnt, obwohl es sich nachweislich um einen betrügerischen Fake-Shop handelte, was dem Zahlungsdienstleister bekannt war. Der Fall wurde geschlossen, obwohl der Fake-Shop eine nicht rückverfolgbare Sendungsnummer als vermeintlichen Versandnachweis geliefert hatte.

Häufig reicht den Zahlungsdienstleistern der Versandnachweis des Händlers aus, um den Erstattungsantrag der Verbraucher abzulehnen. Ob die Ware angekommen ist oder nicht, wird nicht berücksichtigt. Und das, obwohl gewerbliche Händler normalerweise das Transportrisiko zu tragen haben. Kunden müssen die Ware folglich nicht bezahlen, wenn diese nicht ankommt.

Für diese Waren gilt z. B. kein Käuferschutz

- Veranstaltungstickets

- Musik-Downloads

- Gutscheine

- maßgefertigte Artikel

- Fahrzeuge

- Finanzprodukte

Wichtig: Wenn Sie die Zahlungsoption "Geld an Familie und Freunde senden" von PayPal nutzen, greift der Käuferschutz nicht.

Was ist mit den gesetzlichen Ansprüchen?

Wird ein Antrag auf Käuferschutz abgelehnt, bleiben die gesetzlichen Ansprüche bestehen.

Wenn Sie zum Beispiel die online gekaufte Ware im Rahmen des 14-tägigen Widerrufsrecht zurücksenden und sie verloren geht, muss der Verkäufer den Kaufpreis erstatten.

Ist die Ware defekt, greift kein Käuferschutz, aber die zweijährige gesetzliche Gewährleistung (das Recht auf Austausch oder Reparatur des Produkts).

Auch umgekehrt haben gesetzliche Regelungen Vorrang vor dem Käuferschutz. Es kann passieren, dass ein Kunde nach einem erfolgreichen Antrag auf Käuferschutz dennoch den Kaufpreis bezahlen muss und dies, obwohl er die Ware nicht erhalten hat.

Kommt es zum Streit zwischen Ihnen und dem Verkäufer, kann der Verkäufer Sie auf Zahlung des Kaufpreises verklagen. Im Extremfall können Sie also gerichtlich zur Zahlung verpflichtet werden. Auch dann, wenn zum Beispiel PayPal Ihnen vorher Recht gegeben hat. Gegebenenfalls müssen Sie die Gerichtskosten tragen.

Kann ich mit PayPal, Klarna etc. in Raten zahlen?

Ja, immer mehr Zahlungsdienstleister wie PayPal und Klarna bieten den Service „Buy now pay later“ (BNPL) an.

Der Dienstleister streckt den gesamten Kaufpreis vor und Sie zahlen ihn in Raten zurück. Wenn Sie sich für Ratenzahlungen entscheiden, prüft der Dienstleister zunächst Ihre Kreditwürdigkeit (z. B. bei einer Wirtschaftsauskunftei wie der „Schufa“).

Wird die vereinbarte Summe nicht pünktlich zurückgezahlt, fallen in der Regel Gebühren oder Verzugszinsen an.

Vorsicht Überschuldung: Viele Verbraucher, vor allem junge, haben sich durch „Buy now pay later“ verschuldet. Da der Kaufpreis oft unter 200 Euro liegt, müssen die Zahlungsdienstleister keine Bonitätsprüfung durchführen. Die europäische Verbraucherkreditrichtlinie ist für solche Kredite nicht ausgelegt. Zudem werben einige Zahlungsdienstleister über ihre Apps plakativ für Waren und wecken so den Kaufwunsch. Mit nur zwei oder drei Klicks ist es dann möglich, das angepriesene Produkt per Ratenzahlung zu erwerben. Das Überschuldungsrisiko wird dadurch enorm erhöht.

Sind meine Daten geschützt?

Wenn Sie über ein virtuelles Konto bei einem Zahlungsdienstleister verfügen, müssen Sie Ihre sensiblen Bankdaten nicht mehr an jeden Shop weitergeben, bei dem Sie einkaufen. Das ist ein großer Vorteil.

Zum Bezahlen sind dann in der Regel nur noch eine E-Mail-Adresse, ein Passwort sowie ein weiteres Sicherheitsmerkmal, wie z. B. eine TAN-Nummer benötigt.

Der Nachteil besteht darin, dass die Zahlungsanbieter Informationen über Ihr Kaufverhalten sammeln und auswerten können. Sie werden zum gläsernen Kunden.

Mögliche Nachteile der Zahlungsdienstleister

Trotz Widerruf wird der Betrag nicht angepasst

Sie bestellen online mehrere Produkte. Eines davon gefällt Ihnen nicht und Sie schicken es im Rahmen Ihres Widerrufsrechts an den Verkäufer zurück.

Nun sollte der Verkäufer dem Zahlungsdienstleister melden, dass die Summe die Sie schulden, sich um den Preis des zurückgesendeten Produktes verringert hat.

In der Praxis geschieht dies jedoch häufig nicht, und Sie haben große Schwierigkeiten, den Zahlungsdienstleister als Dritten davon zu überzeugen, dass Sie die Ware tatsächlich zurückgesandt haben.

Betrug mit der Bezahlmöglichkeit „Geld an Freunde und Familie senden“

Ein beliebter Trick von privaten Verkäufern, aber auch von Betrügern, ist es, Käufer aufzufordern, über die Bezahlmöglichkeit „Geld an Freunde und Familie senden“ zu bezahlen, um so die Gebühren des Zahlungsdienstleisters zu sparen.

Lassen Sie sich nur darauf ein, wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie dann keinen Käuferschutz genießen.

Wird die Ware nicht geliefert oder existiert diese sogar nicht, ist das Geld trotzdem weg.

Ausspähen Ihrer Zugangsdaten („Phishing“)

Das Vorgehen: In E-Mails werden Sie unter einem Vorwand gebeten, sich in Ihren Account einzuloggen und Ihren Kontostand zu überprüfen oder Ihre Daten zu bestätigen.

Die E-Mail erweckt den Eindruck, vom Zahlungsdienstleister zu stammen. Tatsächlich stammt sie von Betrügern.

Klicken Sie in solchen E-Mails auf keine Links. Ansonsten werden Sie auf externe Internetseiten weitergeleitet, die den offiziellen Seiten des Zahlungsdienstleisters verblüffend ähneln.

In Wirklichkeit handelt es sich aber um gefälschte Seiten, die nur dazu dienen, Ihre Log-in-Daten abzufangen. Anschließend führen die Kriminellen Zahlungen zu Ihren Lasten durch.

Tipp: Geben Sie die Internetseite des Zahlungsdienstleisters immer manuell in Ihren Browser ein, um sich in Ihr Konto einzuloggen. Verwenden Sie dazu keine Suchmaschinen.

Finanziert durch die Europäische Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors / der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder des Europäischen Innovationsrates und der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (EISMEA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür zur Verantwortung gezogen werden.